Navigateurs Aériens et DENAE

de l'Aéronautique Navale

|

Navigateurs Aériens et DENAEde l'Aéronautique Navale |

|

(1928-2020)

CHAPITRE 6

De Paris à New-York, enfin !

Les premiers jours du mois de mars 1953 me voient entrer à Air-France, engagé comme Officier Navigateur en période d'essai de six mois. J'ai a peu près 700 heures de vol à mon actif et me rends bien compte que mon expérience est sinon nulle, du moins faible. Je n'ai effectué que quelques traversées du Sahara et de la Méditerranée, j’ai fait peu de vol de nuit, peu de visées astronomiques, que ce soit sur le Soleil ou sur les étoiles. Conscient de tout cela, je suis très heureux d’être enfin là et très fier d'intégrer la Compagnie Nationale. Car ce n'est pas rien d'y arriver et certains de mes camarades de cours s’en apercevront. Munis eux aussi de tous les sacrements, pilotes de quadrimoteurs dans l'Aéronavale, une proportion importante d'entre eux sera refusée : un sur cinq sera engagé.

Les premiers jours du mois de mars 1953 me voient entrer à Air-France, engagé comme Officier Navigateur en période d'essai de six mois. J'ai a peu près 700 heures de vol à mon actif et me rends bien compte que mon expérience est sinon nulle, du moins faible. Je n'ai effectué que quelques traversées du Sahara et de la Méditerranée, j’ai fait peu de vol de nuit, peu de visées astronomiques, que ce soit sur le Soleil ou sur les étoiles. Conscient de tout cela, je suis très heureux d’être enfin là et très fier d'intégrer la Compagnie Nationale. Car ce n'est pas rien d'y arriver et certains de mes camarades de cours s’en apercevront. Munis eux aussi de tous les sacrements, pilotes de quadrimoteurs dans l'Aéronavale, une proportion importante d'entre eux sera refusée : un sur cinq sera engagé.

Me voilà vite vêtu d'un uniforme portant un galon - je suis rétrogradé, j’en avais deux depuis quelques temps dans la Marine ! - et vite embarqué pour mon premier vol, un aller-retour Paris-Dakar. Le 2 avril 1953, sur le Constellation L 749 F-BAZL, je m'installe à la table navigateur et découvre l'ambiance de mon nouvel univers. Muni de consignes plus que succinctes, car personne ne m'a fait le moindre briefing, mon chef navigateur me laisse me débrouiller tout seul pour découvrir les arcanes du circuit de départ. Heureusement, l'équipage est composé de gens sympathiques qui me prêtent la main pour effectuer ces premiers pas. Je suis étonné de ce manque de mise au courant, la Marine ne m'a pas habitué à cela. Je verrais bien d’autres différences au cours de mes débuts dans le civil, tantôt en bien, tantôt en mal. Mais il faut s’y faire, comme je l'ai dit, c'est un autre univers !

Je me fais donc tout seul mon stage d'initiation sur Constellation : le 2 avril, Orly-Dakar ; le 5, Dakar-Orly. Le 10 du même mois, Orly-Casablanca-Bamako ; retour Ies 11 et 12 ; et même chose du 17 au 20. Le 22, le chef navigateur m'annonce que j'ai à effectuer un courrier Orly-Alger-Niamey-Lomé, avec retour la nuit suivante. Et, que pour ce courrier là, je vais être payé ! Bonne nouvelle, je viens de faire 80 heures de vol pour la gloire et on n’a même pas jugé utile de me le dire avant ! Je trouve le procédé un peu léger. Que je sois en instruction avec moi-même comme instructeur, ça peut paraître bizarre, mais après tout, je ne suis pas un débutant. Que je ne sois pas payé pendant ce temps peut se comprendre, mais on aurait quand même pu me le dire avant ! Enfin, je me lâche tout seul sur le trajet de nuit Alger-Niamey. Traverser le Sahara de nuit est bien plus facile que de jour, il y a des étoiles partout, et je suis à l’aise dans le cockpit du « Constel ». En un mois, j’ai effectué plus d'heures de vol qu’en un an dans l'Aéro ! Et chaque vol m’a appris de nouvelles choses, par exemple je suis imbattable sur les étoiles de l'hémisphère Nord. Pour l'autre, je verrai plus tard !

Les 2 et 3 mai, je fais encore un Paris-Lomé-Paris, puis, renseignements pris sans doute auprès des commandants de bord avec qui j'ai volé, mon chef m'annonce tout de go qu'il m’affecte sur l'Atlantique Nord ! Je ne m'y attendais pas si tôt et il me faut effectuer une formalité indispensable : je dois obtenir mon visa pour les Etats-Unis. Nous sommes en pleine guerre froide et entrer aux USA n'est pas rien. Je dois me rendre au Consulat des Etats-Unis, et là, devant le Consul, je dois jurer, la main sur la Bible ( ! ), que je ne me rends pas aux USA pour tuer le Président. On en profite également pour me faire jurer que je ne suis pas communiste. On nage dans le ridicule. Je sais bien que les peines prévues par la loi US sont aggravées en cas de parjure, mais enfin, quelqu'un qui serait décidé à commettre ce genre de crime et qui, de surcroît, serait communiste, ne serait pas arrêté par un serment sur la Bible et des « peines aggravées ». Quelle naïveté !

Les 2 et 3 mai, je fais encore un Paris-Lomé-Paris, puis, renseignements pris sans doute auprès des commandants de bord avec qui j'ai volé, mon chef m'annonce tout de go qu'il m’affecte sur l'Atlantique Nord ! Je ne m'y attendais pas si tôt et il me faut effectuer une formalité indispensable : je dois obtenir mon visa pour les Etats-Unis. Nous sommes en pleine guerre froide et entrer aux USA n'est pas rien. Je dois me rendre au Consulat des Etats-Unis, et là, devant le Consul, je dois jurer, la main sur la Bible ( ! ), que je ne me rends pas aux USA pour tuer le Président. On en profite également pour me faire jurer que je ne suis pas communiste. On nage dans le ridicule. Je sais bien que les peines prévues par la loi US sont aggravées en cas de parjure, mais enfin, quelqu'un qui serait décidé à commettre ce genre de crime et qui, de surcroît, serait communiste, ne serait pas arrêté par un serment sur la Bible et des « peines aggravées ». Quelle naïveté !

Avant de raconter mes premiers « pas » sur l'Atlantique Nord, je veux dire quelques mots de l'ambiance de la Compagnie qui m'accueille en son sein. Première chose : le Directeur des opérations est Monsieur Didier Daurat. Mais oui, celui de l'Aéropostale ! J'avoue que je ne suis pas peu fier de travailler sous les ordres de celui qui a commandé Mermoz, Guillaumet, Saint Exupéry et tant et tant de personnages qui ont été les modèles de ma jeunesse. Attention ! Je ne me prends pas pour l’un d'entre eux. Les temps ont changé, nous ne faisons rien d'héroïque, seulement notre métier.

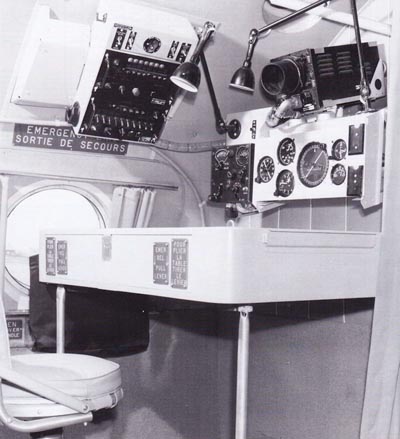

Poste du navigateur sur Constellation

L'ambiance, à Orly, est bien sympathique. La Compagnie, huit ans après la fin de la guerre, est installée dans des baraquements en bois que ne désavouerait pas la Base de Lann-Bihoué que je viens de quitter. Même l’aérogare est en bois, construite cependant dans un style plus élaboré que celui des baraques qui abritent nos bureaux. Vu le nombre encore restreint de membres du personnel, tout le monde se connaît, ce qui facilite bien les rapports. Cette atmosphère évoluera d'ailleurs rapidement quand les bâtiments en dur remplaceront ceux en bois. Bien sûr, tout cela paraîtra minuscule quand nous nous en souviendrons, mais, en 1953. les avions non plus ne sont pas bien gros, ils emportent rarement plus d’une cinquantaine de passagers et cette aérogare rustique jouera son rôle sans problème pendant un bon moment.

Le 20 mai 1953, sur le Constellation L 749 F-BAZM, j'effectue mon premier vol transatlantique sous la houlette de Monsieur Saldo, instructeur navigateur, un des grands anciens de notre profession. Ancien officier sur les avisos d’Air-France quand la traversée de l’Atlantique Sud, au début des années trente, était encore maritime, il a été un des premiers navigateurs sur cette ligne. Remarquable professeur de navigation, examinateur à l’oral du Brevet Supérieur de la spécialité - j'ai passé l'examen avec lui - j’ai beaucoup de chance de l’avoir comme instructeur pour mon premier Paris-New-York.

D'emblée, je constate qu’il me faut modifier ma manière de mener la navigation. Si la base, c'est à dire l'estime, reste la même, les observations de position sont fréquentes, et ceci grâce au système Loran, hérité de la guerre. Il est temps, je pense, de faire une courte incursion dans les techniques de navigation telles que pratiquées dans les années cinquante, qui dureront encore une vingtaine d’années d'ailleurs. On ne pratique pas de la même façon dans l'Aéronavale et dans une compagnie transatlantique. Les buts ne sont pas les mêmes, bien qu'on soit au-dessus de l'eau dans les deux cas ! Les militaires ont une mission à accomplir, généralement une patrouille sur une zone définie pour détecter un submersible ou un navire de surface. L'avion doit alors suivre un ensemble bien précis de routes couvrant la dite zone. On emploie, en ces années 50, l'estime entretenue très précisément, corrigée par de nombreuses mesures de la dérive, écart entre le cap, orientation de l’avion par rapport au Nord, et la route qu'il suit réellement par rapport au sol, à la mer dans notre cas. Les observations de positions sont rares, par manque de temps - le navigateur est très pris lors des patrouilles par le suivi de tout ce qui se passe à bord, en sus de la navigation - et aussi de moyens. Hors quelques points radar si l'on s'approche de la côte, d’une droite de hauteur avant ou après la patrouille, les possibilités sont restreintes. Pas question de relèvement radiogoniomètrique pris du bord sur les radiophares de la côte supposés muets car supprimés en cas de conflit. Ou, à l'inverse, inutile d'espérer obtenir une position par les stations terrestres pour la même raison. Les droites de hauteurs d'astres ne sont pas envisageables sur zone, car prenant trop de temps. Alors il reste à faire une estime « pointue », en pinaillant les caps, les temps, les dérives. Tout ceci explique pourquoi la tenue du journal de navigation est primordiale, elle permet en effet de rétablir a posteriori le déroulement de la mission dans tous ses détails, comme dans l'incident de la Jeanne d'Arc. Donc, pour résumer, la base essentielle de la navigation que j'ai pratiquée jusque là, c'est l'estime, toujours et encore l’estime. Et si j'excepte quelques droites de hauteurs de Soleil sur Wellington en traversant le Sahara mauritanien, et d’autres d'étoiles en Noroît lors d'un des rares vols de nuit, mon expérience en « nav observée » est bien maigre. J'ai plus exécuté de droites de hauteurs depuis que je suis entré à Air-France pendant les traversées Bordeaux-Bamako et Alger-Lomé que pendant tout le temps passé dans l'Aéro ! C'est pourquoi, disposant à ma table navigateur du Constellation de la possibilité d'obtenir à tout moment, sauf exceptions, la position observée grâce au récepteur LORAN (abrégé de LOng Range Navigation, navigation longue distance), je nage dans le confort. Mais l'estime reste indispensable, car pour peu que l'on entre dans les nuages - ils sont fréquents sur l'Atlantique Nord, surtout à l’altitude (12 000 pieds, environ 3 600 mètres) à laquelle nous commençons notre croisière - la réception des signaux du LORAN devient délicate, sinon impossible à cause de l'électricité statique. Qui dit dans ce cas estime dit contrôle de la dérive : je dispose pour cela d'un système basé sur l'usage de la sonde altimétrique, sonde radar donnant l'altitude vraie. L'évolution de celle-ci, comparée à celle de l'altitude barométrique, permet de calculer la dérive subie durant l'intervalle séparant les mesures. Ca fournit une dérive moyenne et ça remplace le bon vieux dérivomètre optique qui ne serait d'aucune utilité dans ce cas. On arrive, je le vérifierai, à ne pas s'écarter da la route de plus de quelques milles en restant dans les nuages sans pouvoir observer et en utilisant cette dérive calculée. C'est tout cela, plus des tas d’autres choses, que je dois engranger lors de ce premier Paris-New-York. La première chose que me demande Monsieur Saldo est de mesurer la déviation du compas de route au moyen d'une visée sur une étoile. Première colle : il regarde par l'astrodome, cette bulle de plastique qui permet de voir le ciel. Question : « Nous avons une étoile sur l'arrière, elle est parfaite pour la visée. Quelle est-elle ? ». Bien sûr, ce n'est pas le moment de me tromper ou de répondre que je n’en sais rien ! Je jette un coup d’œil. « C’est Altaïr, Monsieur ». C'est bien elle, en effet et je la regarderai le restant de mes jours comme une vieille camarade. Disons que le reste du voyage, après ce brillant début, se déroule à la satisfaction des deux parties. Ai-je dit que je bénéficie aussi d’un commandant de bord qui fait tout pour me faciliter les choses ? Il s'agit de Monsieur Dabry, qui fut le navigateur de Mermoz pour la première traversée de l'Atlantique Sud. Toute cette épopée, bien que datant de vingt ans, est encore très proche, comme on le voit.

J. Dabry, J. Mermoz et L. Gimié avant la traversée de l'Atlantic Sud avec le Comte de la Vaulx en 1930

L'aller de cette première traversée me fait connaître l'escale irlandaise de Shannon. A charge normale, le Constellation L 749 doit se poser au moins une fois pour refaire les pleins, ceci avec des vents debout moyens. Avec des vents plus forts ou à charge élevée, cas assez fréquent, une deuxième escale est nécessaire. On suit alors le chemin des écoliers : Paris-Shannon-Gander-New-York ou encore Paris-Keflavik-Goose-Bay-New-York (1). On fait même quelquefois le détour par les Açores avant de rejoindre Terre-Neuve.

Pour me rendre à Orly, je prends la navette équipage et je sais que j’en ai pour vingt-quatre heures de veille avant de trouver un lit à l'Hôtel Paramount à New- York. Car il y a bien des couchettes dans le « Constell » - elles sont même installées à côté de mon poste, mais je me contente de voir s'y succéder les autres membres de l'équipage. J'ai du travail tout au long du vol. En dehors de la traversée proprement dite, où je n’ai pas de temps à perdre, une fois le continent américain atteint, nous suivons les « airways » (en français, routes de l’air) et je me dois, m'explique mon instructeur, de suivre les heures de passages après avoir donné aux pilotes les heures estimées de survol des différents points, ainsi, bien évidemment, que celle de l'arrivée à destination. Il faut dire que je suis le seul de ma spécialité à bord. Il y a trois pilotes, en cette année 1953, et deux mécaniciens. Ce supplice de Tantale devant les couchettes durera jusqu’à la fin des avions à hélices, Constellation L 749, Superconstellation L 1049, Superstar L1649. Un ami copilote, ancien radio, ancien navigateur, m’a confié : « J’en avais assez de voir les autres aller se coucher tandis que je travaillais. On m’a proposé d'aller au cours de pilotage accéléré, car on avait besoin de copilotes-radios. J'ai accepté, ça m'a pris six mois d'absence. Au bout de ce temps, je suis revenu sur l'Atlantique Nord, j'ai pris ma place de copilote et j'ai été me coucher après mon tour de quart, laissant le camarade navigateur travailler à sa table. Quel plaisir ! ». Plaisir d'autant plus grand pour lui qu'il me raconte ça en allant s'étendre dans la couchette. Il ne me reste que la fierté de me dire : « Moi je veille, vous pouvez dormir. Mes heures de vol ne seront pas des heures de sommeil ! ».

En tout cas, pour en revenir à cette première fois, je peux assurer que je n'ai pas envie de dormir. A-t-on envie de dormir pendant une nuit de noce ? J'entends une vraie nuit de noce, pas une de celles qui suivent un mariage après sept ans de concubinage ! A ma manière, je savoure tous les instants de ce long vol. J’y suis enfin. Je ne me prends pas pour Bellonte, tant de gens après lui m'ont précédé sur ce chemin. Mais j'y ai pensé tant de fois, à mon premier New-York !

A l'arrivée, après quelque repos, Monsieur Saldo me propose, pensant à ma méconnaissance de la ville, de venir dîner avec lui et Monsieur Dabry. Je passe là une soirée des plus intéressantes, à écouter mes anciens. Je ne dois pas dire dix paroles de tout le repas ! Bien que Messieurs Dabry et Saldo soient on ne peut plus cordiaux et accueillants avec le débutant que je suis. J'en apprendrai, des choses, dans les premiers temps de ma vie de navigant, rien qu'en écoutant ceux qui me paraissent d'un âge canonique, alors qu'ils ne sont que quinquagénaires !

Avant de repartir pour Paris, je passe une pleine journée à New-York et commence ainsi à faire connaissance avec cette ville qui va devenir pour près de vingt ans mon lieu de résidence à peine secondaire. Le temps passé dans ma famille et celui passé en escale s'équilibreront à peu de chose près. Certains mois, je serai plus new-yorkais que parisien de la Grande Ceinture ! A partir de 1972, je remplacerai New-York par Anchorage, Alaska, mais c'est une autre partie de ma vie que j’aborderai plus loin. Pour le moment, c'est cette ville qu'on appellera plus tard « the Big Apple », la Grosse Pomme (J'ignore toujours pourquoi !). Au début, en parcourant les rues et les avenues, j'éprouve la sensation d’écrasement, de petitesse qui doit être commune à tout individu débarquant pour la première fois à Manhattan. Et puis, rapidement, j’oublie que je suis surplombé par les gratte-ciel, pour éprouver une sensation de liberté, de légèreté que je n’ai ressentie qu'à Paris. Mais Paris, c'est chez moi, j'y suis né, j'y ai vécu longtemps, alors que je suis étranger, très étranger à New-York. Je pense que cela est dû à la formidable indifférence dont font preuve les habitants de cette mégapole. Formidable, au sens propre du terme : qui fait peur. Car finalement, on se dit qu’on n’existe pas, ou si peu. Mais cela, je le réaliserai plus tard ! Pour l’instant, je savoure ma chance, je suis arrivé à mon but : je suis navigateur sur la ligne de l'Atlantique Nord, la ligne drapeau, et je suis à New-York pour la première fois !

Le retour se passe sans problème, par une route sud qui nous fait nous poser pour refaire les pleins à Santa Maria des Açores. J'apprends là que les signaux LORAN ne passent que mal ou pas du tout et je tire mon épingle du jeu grâce à la navigation astronomique (je deviendrai un as du sextant, il le faut ! ), aux radiophares des Açores et aux dérives dues aux mesures de sonde radioélectrique.

Le voyage suivant est celui de mon contrôle de lâcher. Je l'effectue avec Monsieur Cornet, chef navigateur, une sommité du métier. Il est l'auteur, avec Monsieur Saldo, instructeur avec qui je viens de voler, de ce que nous considérons comme notre Bible, un traité de Navigation Aérienne qui fait autorité en la matière et que nous nommons, tout simplement « le Cornet et Saldo ». Comme je l’ai dit plus haut, il a été de ces vols de bombardement de juin 1940, dont peu ont entendu parier, sur l'Allemagne et l'Italie. Il possède au plus haut point, et je le verrai avec admiration. l’« Art » de la Navigation. Mais ce jour, c'est à moi de montrer que je maîtrise mon métier, si je n'en suis pas, tant s'en faut, à l '« art ». Je m'y efforce, au cours de ce voyage qui nous fait passer par l'Irlande, à Shannon, Terre-Neuve, à Stephenville, Gander étant fermé. Le retour s'effectue par Sydney, en Nouvelle Ecosse - pas en Australie, quand même ! -. Et, le 31 mai 1953, j'arrive à Orly, ayant satisfait à mon contrôle de lâcher sur l'Atlantique Nord !

Et, le 5 juin, je pars sur le F-BAZQ pour mon premier vol seul navigateur sur un courrier Paris-Shannon-Boston-New-York. Le retour s'effectue par Boston et Gander 3 jours plus tard. Le tout sans aucun problème. Le roi n'est pas mon cousin, comme on peut le penser.

Juin, juillet, août, septembre passent, et les heures de vol s’accumulent. Je prends l'habitude de ces voyages où les changements d’itinéraires, d'une fois sur l'autre, sont fréquents, fonction qu'ils sont de la répartition des dépressions sur l'Atlantique Nord et de la recherche des vents les plus favorables. Le choix de la route, avant le départ s'effectue au Bureau des Opérations. C'est la partie primordiale du voyage et le navigateur y est, bien sûr, associé. Avant cela, nous passons nous renseigner sur la situation météorologique, avec exposé de celle-ci, de son évolution prévue et des prévisions sur l'aérodrome de destination et ses terrains de dégagement. La préparation du vol, tant par les agents d'opérations d'abord, par l’équipage ensuite, demande du temps. Tous les calculs se font manuellement avec l'aide d'une règle spéciale. Les méthodes sont héritées directement de celles utilisées durant la guerre, particuliérement par l'aviation de transport des Etats Unis. Nous volons sur des avions américains, avec des procédures américaines et, tout naturellement, notre vocabulaire s’en ressent. L'aviation a été longtemps un fief français, mais elle est devenue, en ces années post-conflit, une chasse gardée des USA.

Pendant tout l'été 1953, j'explore, en quelque sorte, ce qui va devenir mon univers pour de nombreuses années. Je fais escale en Islande, à Keflavik, au Labrador, à Goose-Bay, aux Açores, à Santa-Maria et à Lagens. Je fais connaissance avec Boston et Montréal. Je fais escale dans cet aérodrome de Dorval pour la première fois, en allant à New-York. C'est mon premier contact avec le Canada et son français « à l'ancienne ». Notre avion est centré trop arrière, ce qui signifie qu’il n'y a pas assez de bagages dans la soute avant, et trop de charge à l'opposé. Le commandant de bord en avertit le chef d'escale, un Canadien très sympathique et lui demande de remédier à cette situation. Et nous partons prendre un breakfast bien gagné après une nuit de travail. Nous terminons quand Laflamme, le chef d’escale, entre dans la cafétéria et du plus loin qu'il nous voie, lance d'une voix de stentor : « Ca y est, Captain, on vous a retiré la pesanteur que vous aviez au cul ! ». Je suis le seul à m'étonner, les autres n’en étant pas à leur premier séjour au Canada. Au fil des années, j'apprécierai de plus en plus nos cousins d'Outre-Atlantique ainsi que la ville de Montréal et ses environs.

Dans les derniers jours de septembre 1953, les 26 et 27 pour être précis, j’effectue mon premier vol direct New-York-Orly sur un Superconstellation L1049. C'est, comme son nom l'indique, un Constellation amélioré. Ses performances sont bien meilleures et son rayon d’action, plus important, peut être encore accru par l'installation en bouts d'ailes, de « bidons » fuselés ; Il peut alors, avec une charge moyenne, exécuter un Paris-New-York direct, « non-stop » si l'on adopte la manière de dire anglo-saxonne (oui, je sais, ce n’est pas bien, mais... c'est un avion américain, et il ne nous doit rien ! ). Il est équipé ainsi pour exécuter le Parisien Spécial, « Golden Parisian » pour les clients anglophones. La liaison directe Paris-New-York, sans escale donc, est garantie (sauf force majeure, un moteur peut rendre l'âme, et certains ne s'en privent pas ! ). Les mauvaises langues murmurent que les lits - car les fauteuils se transforment en lits - sont le plus souvent occupés par un membre de la direction de telle ou telle firme et sa secrétaire. Les gens sont méchants !

Mais ce qui me plaît particulièrement sur ce « Super », comme il sera nommé jusqu'à son retrait des lignes, c'est le dispositif d’utilisation du sextant. Sur son prédécesseur, pour faire une visée astronomique, il faut grimper sur le tabouret (qui sert par ailleurs de siège au navigateur) pour viser au travers de la bulle nommée astrodome. La situation n'est pas agréable, pour peu qu'il y ait quelque turbulence. Comme, au début des Constellation, cette bulle avait une fois explosé, projetant le navigateur vers ses chères étoiles - quelle belle mort pour un navigateur ! - il faut, pour viser, s’installer avec un système de sangles très inconfortable. A bord du L 1049 nous disposons d'un instrument moderne, le sextant périscopique qui sort du dos du fuselage par un sas. Si le pittoresque y perd, l'utilisation pratique y gagne, ainsi que la précision de la visée.

Désormais mes heures de vol seront effectuées partie sur les vieux 749, partie sur les modernes Super. Le 6 octobre 1953, je décolle d’Orly pour un premier courrier vers la Guadeloupe. Les liaisons Métropole-Antilles, assurées pour un temps avec des hydravions Latécoère 631, ont été interrompues après la disparition de l'un de ceux-ci le 1er août 1948. Reprises en 1950 à partir de New-York, c'est en 1953 que les vols directs ont lieu. Direct ne veut pas dire « non-stop » ! Nous faisons escale à Lisbonne, où nous embarquons des passagers et, malgré l’autonomie du Super, nous sommes amenés à nous poser aux Açores, à Santa Maria, pour refaire les pleins d'essence. La nuit est déjà bien avancée quand nous remettons en route. Des étincelles jaillissent de l’échappement du moteur numéro 3. Tout stoppé, on retrouve des débris métalliques sur le tarmac. Diagnostic : moteur à changer. Il faut 48 heures pour régler le problème, 48 heures pendant lesquelles nous sommes contraints de faire du tourisme avec nos passagers. Et nous visitons l'île, sous une pluie continue. Je ne verrai jamais l'anticyclone des Açores, il sera toujours de sortie quand j'irai le visiter au cours de ma carrière. Encore un mythe qui s'estompe ! L'anticyclone des Açores ne gîte pas aux Açores ! D’ailleurs si nous voulons avoir du beau temps, il vaut bien mieux qu’il soit vers chez nous ! En 1953, l’île de Santa Maria est proche du Moyen Age, le char à bœufs étant le moyen de transport le plus répandu et la dégaine des autochtones proche de celle des serfs de ce temps. En arrivant vers le port que la route surplombe, un de nous émet l'idée que nous arrivons « au poumon de nie ». Il retire bien vite ce pompeux qualificatif à la vue de la crique boueuse qui en tient lieu. Enfin, c’est le jour de mon anniversaire, j’ai 25 ans aujourd'hui et si je me garde bien de le proclamer - je ne tiens pas à payer à boire à tout ce monde - j’apprécie quand même cette pause touristique que m'offre le hasard !

Le moteur changé, nous repartons pour Pointe à Pitre, où nous arrivons sans problème, après, de ma part, une utilisation intensive du sextant périscopique (quelle merveille ! ). Le représentant de la Compagnie pour les Antilles nous accueille avec force remarques acides au sujet de notre retard : on nous attendait pour inaugurer la nouvelle aérogare et les petits fours prévus pour cette occasion ont rassis en deux jours ! Quel malheur ! Ce monsieur semble croire que nous avons volontairement cassé ce malheureux moteur. Nous n'allons pas à sa réception, et nous ne le reverrons pas de tout notre séjour aux Iles. Car c’est bien des Iles qu’il s'agit. Je devrais écrire « les Isles », tant je suis enchanté par mes découvertes. Et l’enchantement demeurera tout au long de mon existence, malgré tous les changements qui interviendront tant ici que là-bas. J'y retournerai toujours avec le même émerveillement, la même émotion, de retrouver la terre, le ciel, les gens de ce qui restera pour moi un monde à part, à la fois si lointain et si proche.

Nous nous posons au Raizet, aéroport de Pointe à Pitre, mais nous repartirons demain du Lamentin, terrain de Fort de France: il faut ménager les susceptibilités locales et le moins qu’on puisse dire, c'est que l'entente n'est pas parfaite entre les habitants des deux îles. Cela dure depuis longtemps et ne s’effacera pas de sitôt ! C'est en me promettant de revenir bientôt que je quitte la Martinique. Le décollage est d'ailleurs « pointu », si l’on peut dire. La piste est très juste et il y a dans l'axe un petit « morne » - appellation locale de la colline - qui fait qu'il faut être vigilant question surcharge et force du vent.

Mais ce courrier sur les Antilles a présenté pour moi plus qu'un intérêt touristique. J’ai utilisé à haute dose le sextant périscopique dont j'ai parlé plus haut. Le trajet Açores-Antilles n'est pas « couvert » par le système LORAN. L’utilisation de la navigation astronomique s’impose donc. D'autant plus que, à ces latitudes basses, la formule permettant de calculer la dérive à partir des lectures de la sonde radio-altimétrique ne s'applique plus. Aidé par les tables américaines précalculées de hauteurs d'astres, j'ai effectué une navigation différente par ses moyens de celle que je commence à maîtriser sur l'Atlantique Nord. Et je considère qu'elle est tout aussi précise (merci au sextant périscopique ! ). J’en suis fort satisfait et je ne tarderai pas à utiliser cette méthode sur l'Atlantique Sud, l'année suivante.

Pour l'instant, je reprends la suite de mes vols vers l'Amérique du Nord. L'hiver arrive, avec son cortège de dépressions, génératrices de mauvais temps, que ce soit au départ, pendant le vol, à l'arrivée. Je termine l'année 1953 ayant effectué en dix mois plus d'heures de vol que dans tout mon temps - quatre ans - d'aéronavale ! Je suis toujours, et plus que jamais, un aviateur, mais dans un contexte totalement différent ! L’année 1954 va m'apporter son lot de courriers sur New-York, Montréal, les Antilles et même Fort-lamy (on n'a toujours pas retrouvé Arthur le croco ! ). J'ai droit à mes premières vacances, après dix-huit mois de travail intense. Mes chefs bien-aimés ont profité largement de mon inexpérience civile pour m'exploiter honteusement.

Au retour de ces quinze jours passés au calme avec mon épouse principale et mon premier rejeton, les susdits chefs m’annoncent sans ménagement que je pars pour Dakar assurer la liaison sur Rio de Janeiro une fois par semaine, et ceci pour une durée indéterminée D’abord réticent, car cette affectation temporaire bouleverse tous les plans de notre nouvelle installation qui s’annonce, je fais contre mauvaise fortune bon cœur et accepte sans enthousiasme. L'avenir me prouvera que, si je m'étais obstiné dans mon refus, j’aurais fait une énorme erreur, car ce séjour à Dakar va se révéler bénéfique à tous points de vue.

* Précisons que : Gander est à Terre-Neuve, Goose-Bay au Labrador, Keflavik en Islande. Comme on peut en juger, ce sont là des pays particulièrement accueillants, surtout en hiver. Et nos chers mécaniciens ont intérêt à se protéger les oreilles quand ils vont jauger l'essence en montant sur les plans et que le vent souffle. Gare aux gelures !