|

|

|

1960 |

1961 |

1962 |

|

1964 |

1965 |

1966 |

|

1968 |

|

|

|

1972 |

1973 |

1974 |

|

1976 |

|

|

|

|

|

|

|

1984 |

1985 |

1986 |

|

1988 |

1989 |

|

|

|

|

|

1995 |

1996 |

1983

[1] [2] [3]

Bruno Boudet (février 2023)

Les vols polaires sur Atlantic

Pour aller survoler les pôles il faut :

Pour aller survoler les pôles il faut :

- avoir un avion à long rayon d’action avec le plein de kérosène : l’Atlantic peut voler 15 heures ;

- un bon gyroscope : l’Atlantic possède deux centrales gyroscopiques et un calculateur de cap performant ;

- un bon calculateur de navigation ;

- un sextant bien calibré. (deux, c’est mieux…) ;

- des cartes ;

- une bonne équipe de navigateurs ;

- un bon cuisinier…

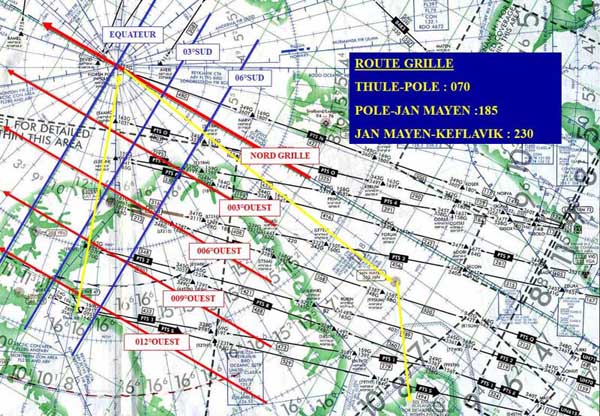

La préparation d’une telle mission demande quelques semaines. Il faut d’abord découvrir et s’entrainer à la navigation grille. Au pôle les navigateurs se heurtent à deux gros problèmes : le compas magnétique est perturbé par la proximité du pôle Nord magnétique et les méridiens convergeant au pôle géographique, la route suivie est toujours en évolution. Et quand on arrive à la verticale du Pôle, il existe une infinité de route sud possible.

Solution :

- On fait basculer la terre de 90° et on trace un canevas Mercator équatorial axé sur le méridien de Greenwich dont l’équateur est posé sur les méridiens 90 Ouest et 90 Est.

- On oublie que l’on travaille autour du cercle polaire et on cale le calculateur de navigation sur la grille.

- On cale les centrales gyroscopiques sur le nord grille.

- Le navigateur va maintenant travailler comme s’il était à l’équateur.

- Les coordonnées de la base de Thulé au Groenland : 76°30 Nord - 069°00 Ouest deviennent 05°30 Sud et 012°30 Ouest dans la grille.

- La route grille pour rejoindre le Pôle Nord géographique sera le 070 et le 188 pour retrouver l’ile de Jan Mayen en route vers l’Islande où les attend un bon vin chaud.

Pour faire le point ils ne pourront compter que sur l’astronomie (à la fin des années 80, les Atlantic seront équipés de l’OMEGA, système de radionavigation précis qui soulagera le travail des navigateurs).

Pour la navigation la meilleure période pour survoler le Pôle est évidemment l’hiver puisqu’il fait nuit tout le temps. Pour la sécurité c’est moins évident car les météorologies du Canada et de l’Islande ne sont pas des meilleures.

La carrière d’un navigateur aérien commence, comme nous l’avons vu précédemment par l’obtention du brevet élémentaire. Le jeune navigateur va ensuite rejoindre une flottille opérationnelle. En 1975 ils avaient le choix entre les Breguet Atlantic avion très moderne, les Breguet Alizé vieillissants et les Neptune P2V7 en voie de disparition.

Après une ou deux affectations, les navigateurs repassaient dans les mains des moniteurs de l’école du personnel volant pour obtenir le brevet supérieur. Les connaissances acquises permettaient à ceux qui revenait voler sur Atlantic de devenir premier navigateur. Pour ceux qui retournaient dans l’aviation embarquée c’était une expérience qui pourrait leur servir dans le cas ou il deviendrait moniteur.

Dans le programme du cours du BS, l’école proposait aux élèves un vol polaire sur Atlantic. Cet avion était ‘’loué’’ à l'une des 4 flottilles avec son équipage qui voyait les ‘’intrus’’ de l’EPV arriver en masse : souvent 4 ou 5 élèves et 4 ou 5 moniteurs.

En fait c’était un peu grâce à l’EPV que les flottilles pouvaient faire des missions polaires à peu de frais.

Le vol polaire des BSN 82

Nous allons suivre l’aventure polaire de quatre élèves du cours du brevet supérieur de navigateur de 1982-83.

Arrivés en octobre 82 en provenance des flottilles de Nîmes et Lann-Bihoué, ils retrouvent les bancs de l’école du personnel volant. Après une bonne révision théorique, ils remontent dans leur vieux simulateur pour s’exercer aux différents tracés de base.

Pour mettre en application leurs connaissances, ils vont retrouver le bon vieux DAKOTA qui est en train d’être remplacé par le Nord 262 E que nous retrouverons plus tard.

Ils vont tenter de suivre le rail sous les yeux des moniteurs chargés de les remettre dans le droit chemin. Revenir aux bases, après avoir fait un millier d’heures sur Atlantic bien équipé ou sur Alizé équipé du nouvel OMEGA, ‘’ça pique aux yeux’’. Il n’y a pas que des bonnes notes.

Après les vols de remise à niveau, tout est mis en pratique pendant une mission extérieure Nîmes - Malaga - Marrakech - Ténériffe - Séville - Nîmes pendant laquelle ils auront beaucoup de succès et de nostalgie à se promener en DAKOTA.

Malgré les séances de simulateurs qui ne ‘’servent à rien’’, les débriefings comme quand ils étaient mousses, les séances d’instruction militaire, ils attendent tous la cerise du BS : le vol polaire.

Il aura lieu fin février pour bénéficier de la nuit polaire.

Cela commence toujours par les cours en salle, suivis de vol simulés pour bien maitriser la technique de la navigation grille.

Un bon kilo de messages est nécessaire pour les ‘’formalités administratives’’ :

- demandes de survol ;

- demandes d’ouverture des terrains du trajet et ceux de déroutements ;

- demandes de mise en route de certaines balises dans le grand nord ;

- réservations des hôtels ;

- réservation de l’Atlantic et de l’équipage que nous prête la flottille 21F de Nîmes.

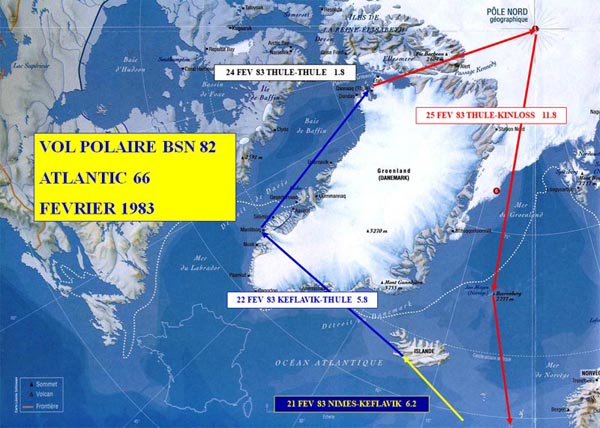

La mission s’effectuera du 21 au 28 février 1983 sur l’Atlantic numéro 66 et l’équipage UB de la 21F apportera son concours.

Le trajet prévu : Nîmes - Kéflavik (Islande) - Thulé (Groenland) - Kinloss (Ecosse) - Nîmes. Une quarantaine d’heures de vol est prévue pour le périple.

Itinéraire de la mission

"Il ne reste plus" qu’à préparer la navigation. Les cartes sont étalées, les routes et les distance mesurées, les décollages déterminées pour arriver à des heures ‘’catholiques’’. Les courbes de consommation sont établies en fonction des vents habituels à cette saison.

La préparation de l’astronomie est primordiale car ce sera le seul moyen de faire le point pendant le survol du pôle.

Les élèves se partagent les branches de navigation, la plus prisée étant le trajet Thulé-pôle Nord. Le travail s’effectue en équipe : un à la table assure la conduite de la navigation et un autre aux visées sur lequel repose la précision du point.

Une semaine avant le départ, tout le monde est réuni pour un dernier briefing et la réception des effets de survie polaire : A cette époque l’Aéro avait acheté des magnifiques combinaisons polaires rouge vif, mais…’’à n’utiliser qu’en cas de crash réel’’. Donc le personnel portera un magnifique manteau de fusiller marin, des bottes de pompier, un passe montagne et des lunettes de chiens jaunes.

Par moins 35, il ne faut pas trop traîner dehors...

Ce jour là, le personnel du magasin sauvetage nous fait une démonstration de montage de la tente polaire sûrement construite par TRIGANO.

Après une heure de combat contre les piquets repérés, la toile et les ficelles elle est enfin construite. On s’imagine de suite le problème sur la banquise avec 40 ou 50 noeuds de vent.

Si nous parlions de nuit.

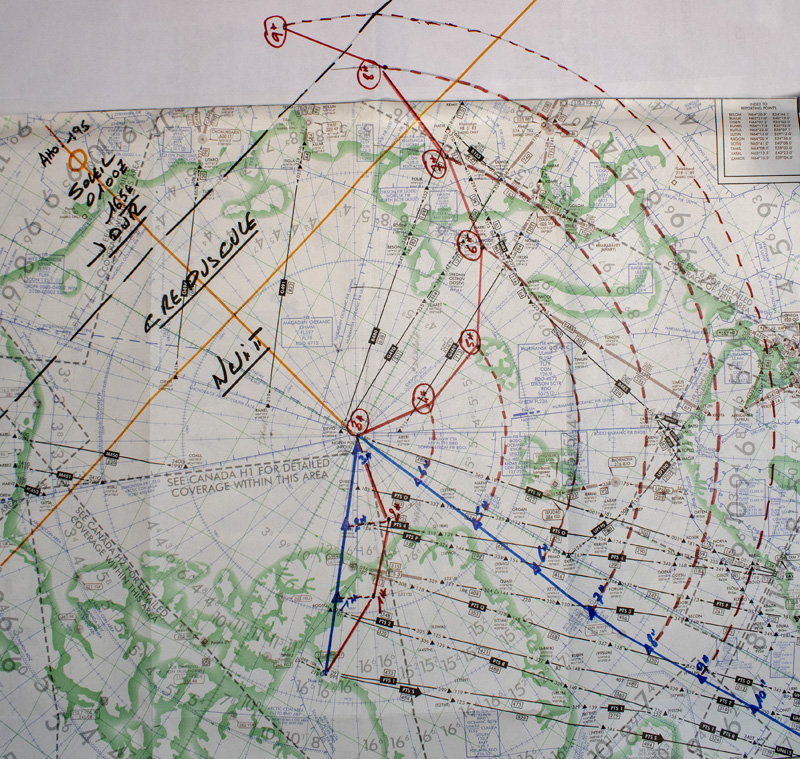

Pour ce genre de mission et pour bien s’entraîner, il faut voler de nuit pour faire des visées sur les étoiles. Pour avoir de la nuit dans la région du Pôle Nord, il faut y aller l’hiver. La nuit la plus longue étant le 21 décembre et cette mission ayant lieu fin février il fallait s’assurer avoir de la nuit tout le long du trajet : THULE - LE POLE - ILE DE JAN MAYEN - KINLOSS.

Le seul moyen de s'arrurer que le vol se passera entièrement en zone nuit est de calculer la route composite.

La route composite :

Heure prévue de décollage de Thulé : 0100Z

Heuure estimée d’atterrissage à Kinloss : 1200Z

- 1 Noter l’AHO du soleil à l’heure du décollage : à 0100Z = 195 ou 165° EST.

Noter la déclinaison : 10° Sud.

Tracer une droite du Pôle vers le soleil et tracer une perpendiculaire sur le 80° N.

Entre cette ligne et le soleil tracer une autre parallèle à 6°.

Entre le soleil et cette ligne c’est le jour.

Entre les deux lignes parallèles c’est le crépuscule. (le soleil est sous l'horizon mais éclaire suffisament pour empêcher de voir les étoiles)

Ensuite vers le pôle, c’est la nuit.

- 2 Tracer la route et les positions estimées du vol .

- 3 A partir de chaque position estimée, la décaler vers l’est de 15° de longitude.

1 h : 15°, 2h : 30°, 3 h : le pôle, 4 h : 60° …..8 h : 120°.

On voit que vers 0800Z on approche de la zone crépusculaire et vers 0930Z il fera jour (cela ne veut pas dire beau en ECOSSE…)

Route composite : sur cet exemple le trajet se fait en zone crépusculaire au bout de 07h30 de vol

Le 21 février, l’équipage embarque sur l’Atlantic et après un dernier regard sur la Camargue, direction le grand Nord.

La première branche de 6 heures de vol entre Nîmes et Keflavik s’effectue en navigation classique : tracé air, radionavigation et astronomie pour tester le matériel.

L’arrivée sur l’Islande mettra l’équipage en condition : froid et mauvais temps. Calfeutrés sur la base de l’US NAVY, tous regrettent de ne pas pouvoir visiter le coin.

Puis c’est le grand départ vers le Groenland. Le vol se fera de jour pour atterrir en toute sécurité sur la piste gelée de Thulé. Arrivés sur les côtes le chef de bord décide de descendre vers 10 000 pieds pour profiter du paysage. Tout est blanc, tellement blanc qu’on perd la notion de l’altitude et de la distance de la terre. Le monde se presse aux hublots pour admirer les icebergs prisonniers de la banquise.

Et, c’est l’atterrissage sur la glace. Un kiss sans utiliser les freins après 6 nouvelles heures de vol.

Luxe suprême l’avion est rentré dans un hangar chauffé et l’équipage rejoint le North Star Inn, hôtel de la base tenu par des danois.

Il ne fera jamais jour ; crépuscule ou nuit en cette saison. Cela n’empêche pas l’équipage de visiter la région : base des radars ultrasecrets qui surveillent le nord de notre planète par ou arriverait une attaque soviétique, village esquimau et promenade sur la banquise.

Thulé Air Base

24 février : l’Atlantic est sorti de son hangar pour affronter le froid polaire. Après quelques photos souvenirs tout le monde embarque direction le Pôle. Chargé de 16 tonnes de kérosène l’avion décolle en 50 secondes et monte tout droit vers le 90° Nord en route grille au 066. Le sextant est en place pour faire une bonne vérification du cap sur une étoile. La nuit est tombée et l’avion monte dans un air stable sans aucune turbulence.

Vers 18 000 pieds, panne de pressurisation. L’équipage de conduite met des masques à oxygène. Derrière le jeune navigateur à la table doit faire une opération pour donner le cap inverse ; il est en début d’hypoxie. Il demande un masque à son camarade qui le regarde ahuri et sans aucune réaction. Vient ensuite une forte odeur de kérosène. Depuis le début de la panne il vient de se passer seulement deux ou trois minutes. L’avion est déjà en descente vers Thulé. La nuit est tombée et le pilote devra poser l’Atlantic sur des oeufs car il n’est encore très chargé.

Après un atterrissage en douceur, l’avion rejoint son cocon bien chauffé et l’équipage retrouve le North star inn.

Les mécaniciens dépannent dans la nuit. L’avion est prêt pour un nouveau décollage le lendemain soir.

25 février : Nouveau départ, montée dans la nuit vers le 90° Nord. Il fait beau, le vent est stable et les deux élèves travaillent dans le calme. Le premier dirige la navigation et fait le point avec les observations astronomiques du second. C’est une bonne équipe. Le vol Thulé-pôle dure trois heures et demi. Le point astronomique s’effectue comme sous les autres latitudes : une position estimée, choix de 3 ou 4 étoiles, calcul des hauteurs prévues, visée et tracé des différences (intercept) qui permet le tracé du FIX (le point).

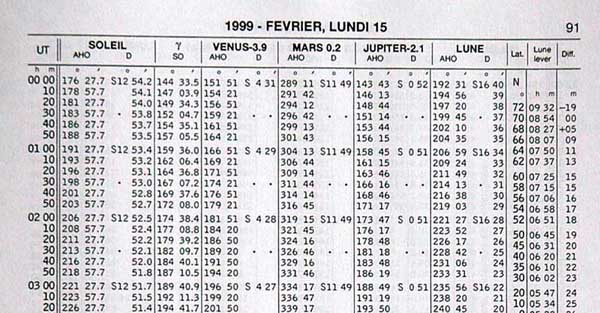

A partir du 85° Nord, les calculs deviennent plus facile. Les navigateurs utilisent le pôle comme position estimée (point auxiliaire) et utilisent seulement les éphémérides. Ils vont travailler comme s’ils étaient au centre de la terre.

Pour cela il faut :

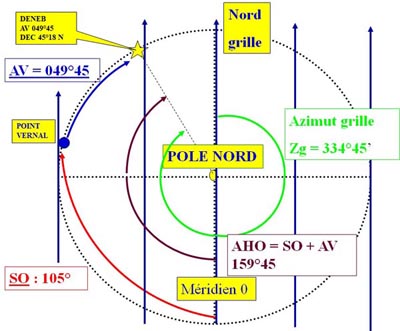

L’angle sidéral origine SO : position sur l’équateur du point origine ɣ (point gamma ou point vernal) des coordonnées des étoiles.

Ephémérides

L’Ascension verse AV qui est la position de l’étoile (invariable) par rapport au point gamma ɣ.

En additionnant les deux on obtient l’angle horaire origine de l’étoile qui est sa position sur l’équateur par rapport au méridien de GREENWITCH autrement dit sa longitude.

|

|

Chaque étoile possède son ascension verse propre |

Les étoiles sont organisées dans le ciel selon les constellations et leur position est immuable. Le point vernal ou gamma tourne sur l’équateur et sa position est donnée dans les éphémérides (SO) |

Comme sur les cartes polaires la grille est calée sur le méridien de GREENWITCH on peut déduire de l‘AHO la direction de l’étoile par rapport au Nord grille’ c’est à dire son azimut grille.

L’azimut grille doit être connu avec précision pour toutes les vérifications de cap et pour le tracé de la droite de hauteur après chaque visée.

|

|

Les azimuts grilles d’étoiles visibles au pôle le 23 décembre 2006 à 0908 Z |

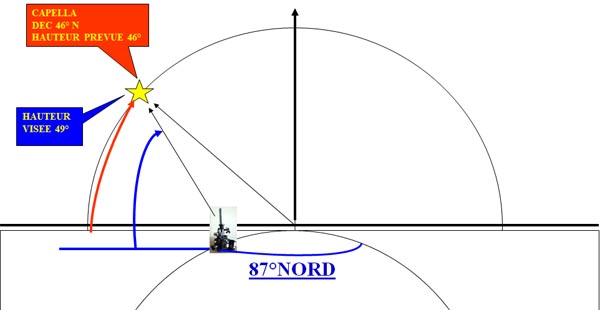

Entre le pôle et le centre de la terre les 6365 kilomètres sont négligeables devant l’éloignement des étoiles. Le navigateur se considère donc au centre de notre terre. La hauteur prévue de l’étoile si on est pile au pôle Nord est sa Déclinaison (latitude de l’étoile), valeur invariable dans le temps. |

Chaque étoile, depuis la nuit des temps et pour l’éternité conserve sa position dans le ciel au sein des différentes constellations. Chaque étoile gardera son ascension verse er sa déclinaison pour l’éternité ce qui est pratique pour les navigateurs du futur.

Retrouvons notre équipage en route vers le pôle.

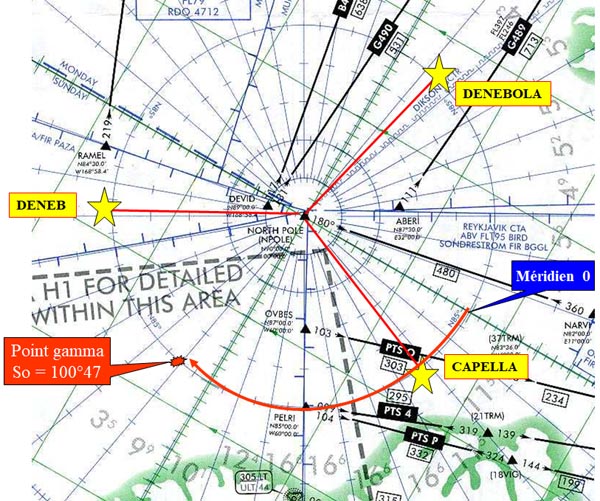

01h30 : Le premier navigateur trace l’ estime por 02H00 et en coopération avec son camarade choisit trois étoiles pour faire le point.

DENEBOLA (Lion) : Av 182°39 - Déclinaison : 14°32 Nord

CAPELLA (Cocher ) : Av 280°42 - Déclinaison : 46°00 Nord

DENEB (Cygne ) : Av 049°45 - Déclinaison : 45°18 Nord

Espacées autour de l’horizon à des hauteurs raisonnables elles sont facilement reconnaissables.

Le premier navigateur trace les droites orientées dans la direction de chaque étoile (AHO ) et attend le résultats des visées. Chaque étoile est visée pendant deux minutes. Le sextant possède un horizon artificiel interne qui permet d’obtenir des hauteurs d’astres très précises. Au bout des deux minutes le navigateur obtient une hauteur moyenne. La cadence de 4 minutes entre chaque visée permet d’obtenir un point au bout de 10 minutes.

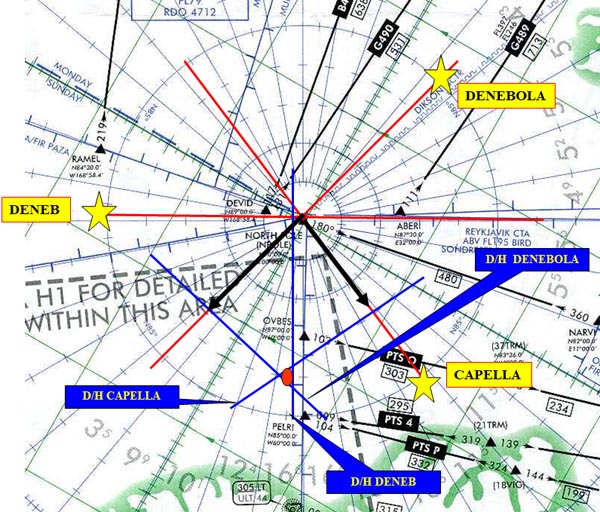

A 02h00 DENEBOLA est à 11°00 au dessus de l’horizon (14°32' prévus)

Le premier navigateur va tracer les 3°32' de différence à 180° de la direction de l’étoile, puisqu’il la voit plus bas.

A 02h04 CAPELLA est à 49° au dessus de l’horizon (46° prévus)

Le premier navigateur va tracer les 3° de différence vers l’étoile, puisqu’il la voit plus haut.

A 02h08 DENEB est à 45°28' au dessus de l’horizon (45°18' prévus)

Le premier navigateur va tracer les 0°10' de différence vers l’étoile, puisqu’il la voit plus haut.

Si le navigateur voit l’étoile plus que prévu il est plus prés d’elle. Dans ce cas il se trouve à trois degrés du pôle sur le parallèle 87° Nord

L’intersection des trois droites de hauteurs représente la position de l’avion

A 02h10 la position de l’avion est recalée, le vent réactualisé et un nouveau cap est donné au pilote pour rallier le Pôle.

Toutes les 30 minutes les deux navigateurs recommenceront les mêmes calculs pour enfin annoncer ‘’position estimée 90° Nord’’ et donner le cap pour aller au sud. Depuis la mise en palier les pilotes n’ont que le cap grille à afficher sur leur indicateur. Plus de VOR, TACAN et autres radiocompas pour travailler. Il en sera ainsi jusqu’à l’accrochage de la balise de Jan Mayen. On sentira un certain soulagement dans la tranche avant… Onze heures après le décollage l’Atlantic 66 se pose sur la piste de KINLOSS en Ecosse. L’équipage rallie l’hôtel et en bons gaulois commentent ce vol mémorable autour d’une ‘’bonne potée écossaise…’’ arrosée d’un bon vin des coteaux des Highlands.

Le retour vers Nîmes en IFR dans les voies aériennes tellement banales n’est qu’un vol de routine.

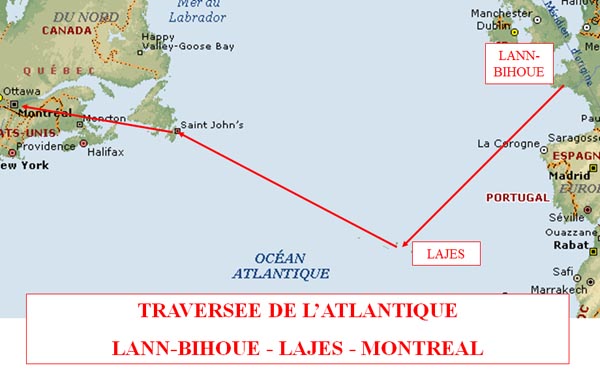

A partir de 1988 le vol polaire sera précédé d’une transatlantique Lorient-Lajes (Açores)-Montréal de 18 heures environ.

Traversée de L’Atlantique : LANN-BIHOUE - LAJES - MONTREAL

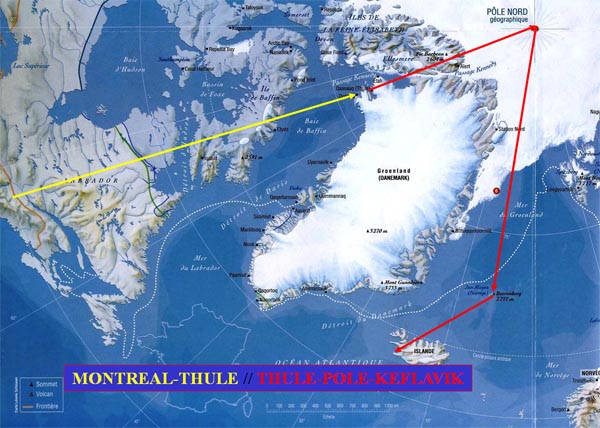

MONTREAL - THULE puis THULE - POLE - KEFLAVIK

Vers la moitié des années 80, l’Atlantic sera équipé du système de radionavigation OMEGA qui apportera au navigateur une position à 4 nautiques près sur toute la surface du globe. Lié au calculateur, le vent sera calculé toutes les 10 secondes. Cela va enlever un peu de charme à la mission et beaucoup d’angoisse aux pilotes.

Avec l’arrivée de l’Atlantique 2 équipé de ses centrales à inertie les vols polaires réguliers vont disparaître.